冷え込んできて

2016-10-18 [記事URL]

日中の冷え込みもきつくなってきて、冬間近といった気候になってまいりました。

寒くなってきてゴキブリも減ってきたと感じている方も

いらっしゃるのではないでしょうか?

答えは『ノー』です。

冬の間は勿論基本的には寒いので目に付く場所は中々出てこない為、

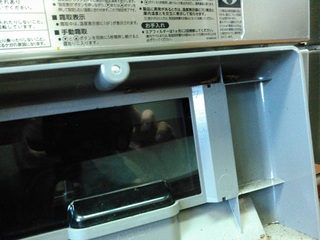

減った・いなくなったと錯覚するものですが、実際は写真(洗浄機の脚周り)のように

暖かい場所でひっそりと春を待っているのです。

だから、冬の間減ったと感じても、春になるとまた…、という事に…

逆に言えば暖かいところにまとまる冬場こそ一網打尽のチャンスなのです。

毎年ゴキブリにお困りの皆様!

来年の春以降の為にもこの時期の駆除をお勧めいたします。