食欲旺盛!

2012-06-28 [記事URL]

横須賀方面の焼肉屋さんに新規の施工で、お邪魔しました。お店は、前日にお預かりしたカギで入っての施工でした。しかし、お店に行ってみると、入口が開いており中には人が、椅子に座って休んでいました。お店の方が、用があって早めに来たのかなと思ったのですが、何か違う様子でした。

中の方に聞いてみると、ダクト清掃の方でした。「なあんだ!」と思った瞬間、「アッと」思いました。なぜなら、ダクト清掃ということは厨房で施工ができない。聞いてみると、案の定できませんでした。仕方なく、フロアなど外回りからの施工を始めました。やり始めて、すぐにチャバネ君たちを発見しました。

あらゆる隙間に、触覚をチラチラと覗かせて出たり入ったりしているではありませんか。子どもから大人まで、数多くの匹数がおり、施工のやりがいが更にMAXに上がりました。

あらゆる隙間に、触覚をチラチラと覗かせて出たり入ったりしているではありませんか。子どもから大人まで、数多くの匹数がおり、施工のやりがいが更にMAXに上がりました。

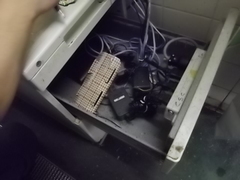

炭焼場から、当社の子会社で、製造しているメインのクリームを勢いよく塗布していきました。すると、なんと数多くいたチャバネ君たちが、あれよあれよというまに、下の写真のように群がってきました。

ペロペロとクリームを舐めているではありませんか。こんなに、人前で大量に食べにくることは、ごくまれなですが、よほどお腹が空いていたのか、この状態です。

ペロペロとクリームを舐めているではありませんか。こんなに、人前で大量に食べにくることは、ごくまれなですが、よほどお腹が空いていたのか、この状態です。

ただ、ポイントをついた施工があってこその、この効果に繋がるのです。私たち施工員は、全員がマニュアルに沿って行うので、誰がやっても同じ効果が出せるんです。

だから、私たちにお任せいただければご安心していただける、環境を手にすることができます。私たちは、皆様にこれからも安全な衛生環境をお届けしていきます。